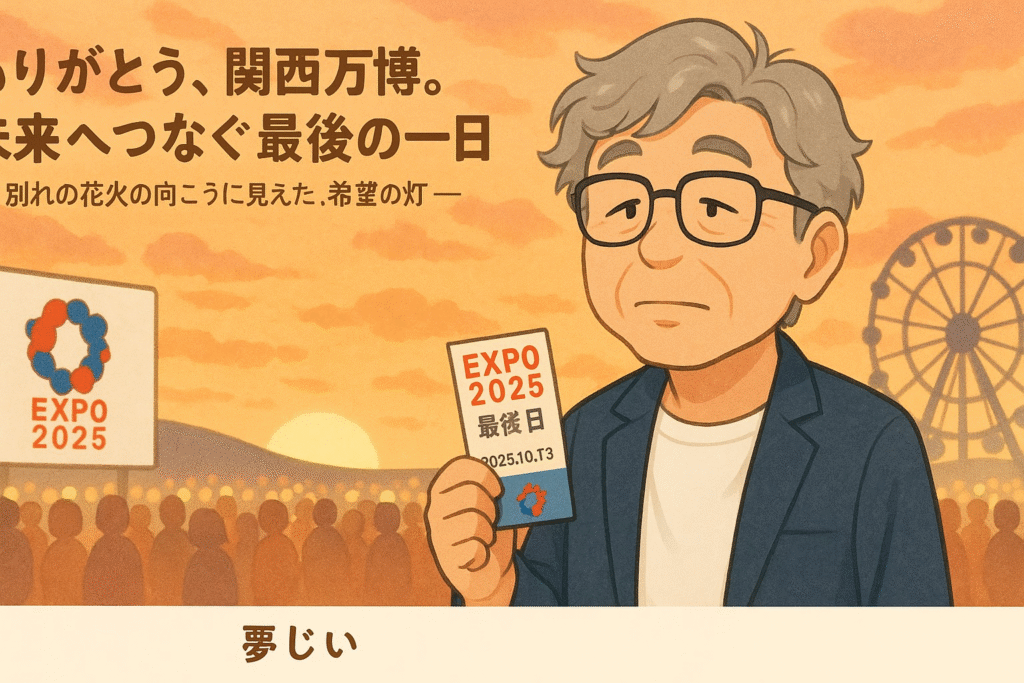

第5話:ありがとう、関西万博。未来へつなぐ最後の一日

―別れの花火の向こうに見えた、希望の灯―

関西万博の最終日に行ってきました。

会場には、これまでで一番多くの人が集まっていました。

「これで終わりか」と思うと、胸の奥に少し寂しさが広がりました。

思い返せば、開催初期はあまり盛り上がりが感じられなかったように思います。

最先端技術や地球環境への配慮、そして「世界が一つになる」という壮大なコンセプトのもとに始まった万博でしたが、最初の頃は人気パビリオンも限られていました。

今となっては、あの静けさが懐かしくもあります。

それが最終日ともなれば、まるで別世界。

メインストリートや大屋根リングの下では人、人、人。

通行規制がかかり、移動もままならないほどでした。

何時間も前から場所を取っている人も多く、途中から来た人はほとんどパレードを見ることもできません。

それでも、ミャクミャクの後を各国の旗を持った人々が誇らしく行進する姿をニュースで見たとき、「あぁ、最後はちゃんと世界が一つになれたんだな」と感じました。

⸻

この最終日、夢じいは三つの「やりたいこと」を決めて出発しました。

- ミャクミャクをじっくり探求すること

- 大屋根リングを一周すること

- さよならライブを観ること

⸻

■ ミャクミャク展にて

青と赤の、ちょっと変わったぬいぐるみのようなマスコット「ミャクミャク」。

最初は正直、何だか近寄りがたい印象でした。

ところが、何度も見るうちに不思議と愛着がわいてくる。

その存在が、まるで「過去と未来をつなぐ命の鼓動」のように思えてきたのです。

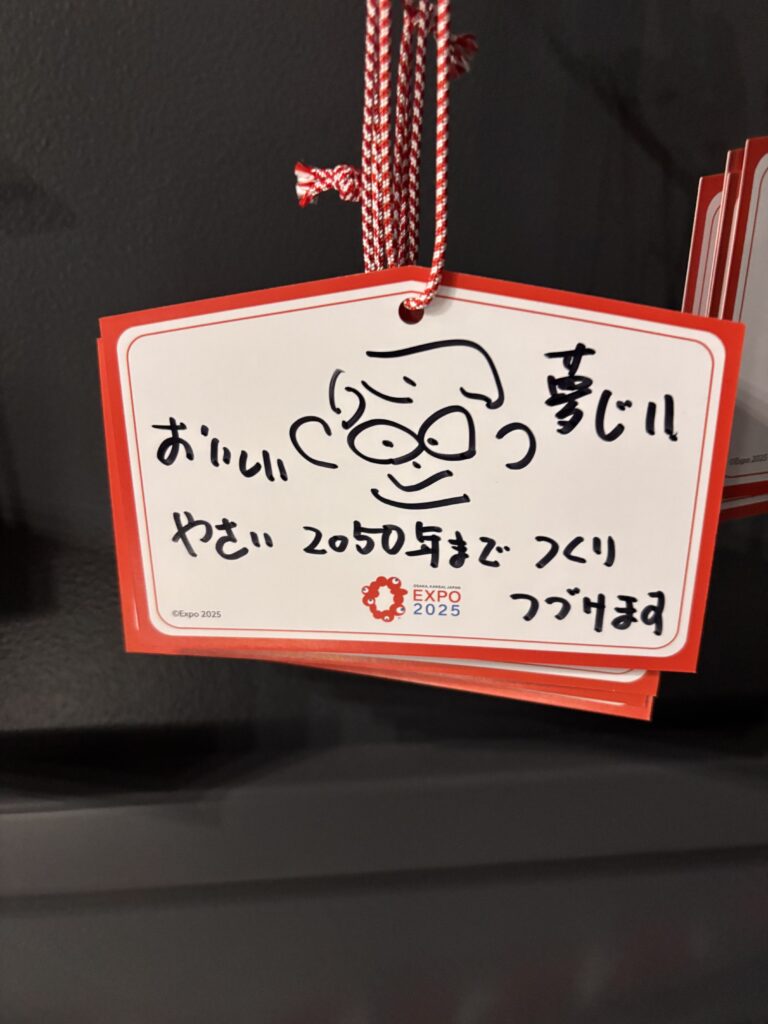

ミャクミャク展では、各国パビリオンのスタッフや著名人たちが作った小さなミャクミャクたちが400体ほど並んでいました。

同じ形なのに、どれも違う表情。

誰もが自分の中の“未来への想い”を託しているようでした。

夢じいが特に惹かれたのは、無名の誰かが作ったミャクミャク。

色も飾りも控えめでしたが、その小さな瞳に「希望」という言葉が宿っているように感じました。

ふと、「もし自分が作るなら、どんなミャクミャクになるだろう」と考えてしまいました。

⸻

■ 大屋根リングを歩いて

次に向かったのは、大屋根リング。

会場全体をぐるりと見渡せるこの場所を、もう一度目に焼きつけておきたかったのです。

一周に約1時間。

写真や動画を撮りながら、まるでこの数ヶ月を振り返るように歩きました。

パノラマで撮った海上からの景色は本当に素晴らしく、まるで夢のようでした。

タイルが光を反射して輝き、そこに映る笑顔の数々が、まさに“未来の色”でした。

⸻

■ さよならライブと、最後の花火

そしていよいよ、メインイベントの「さよならライブ」。

17時半から19時まで、アバンギャルディ、キャンディチューン、平原綾香さん、西川貴教さん、そしてコブクロ。

関西にゆかりのあるアーティストたちが、それぞれの想いを込めてステージに立ちました。

特にコブクロが歌った万博テーマソング。

その歌詞には「未来を信じてつながる力」が込められていて、まるで会場全体がひとつの心になったようでした。

そして、曲が終わると同時に夜空に打ち上がる濃い花火。

たった5分間だったのに、夢じいには永遠のように感じられました。

⸻

花火が終わると、ステージ中央に静かに現れたのは、70年前のペパーミントグリーンのピアノと、ハラミちゃん。

誰もが花火に見とれていた中、スポットライトに照らされた彼女が、静かに「いい日旅立ち」を奏で始めました。

そしてラストは高校生たちとの「上を向いて歩こう」。

ピアノの音が夜風に溶け、会場全体に希望が広がりました。

別れの涙ではなく、「また歩き出そう」という前向きな涙。

まさに“終わりは始まり”を感じさせる瞬間でした。

⸻

関西万博、ありがとう。

君がくれたたくさんの出会いと感動を胸に、夢じいはまた歩き出します。

未来は、きっとまだまだ輝いています。

⸻

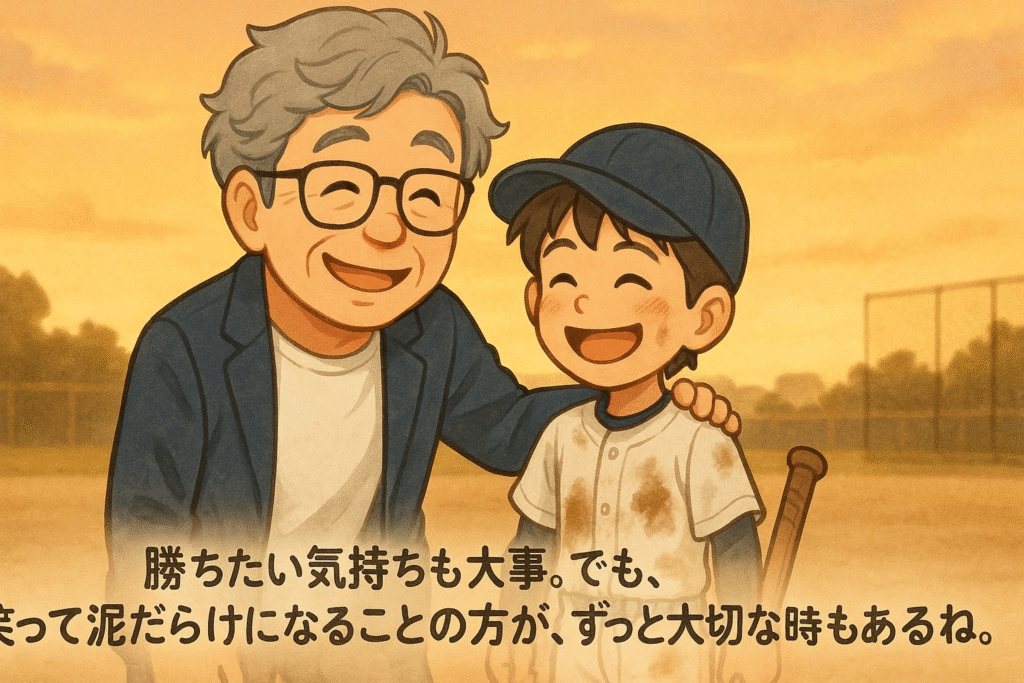

🌱夢じいの一言

「終わりの花火を見上げながら思いました。

終わりを悲しむより、始まりを信じたい。

それが、夢じい流の“未来の楽しみ方”です。」